溝の口で肩こり・腰痛を改善!専門整体院で根本からアプローチ

TEL. 044-299-9399

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-17-27 エムスタ第4ビル103室

喘息HEADLINE

喘息

喘息の原因は気道の炎症

気道の炎症とは

気道とは、呼吸した空気が通る道のことで、主に気管支を意味します。気管支は、内側から粘膜、粘膜下組織、平滑筋(筋肉)などでできています。

炎症とは、腫れて赤くなっている状態をいいます。喘息患者さんの気道では、発作がないときでも炎症が起きていて、敏感な状態になり、少しの刺激であっても反応します。気管支の炎症が悪化すると、粘膜のむくみが生じて痰や咳が出たり、平滑筋が縮むことで、気道がさらに狭くなってしまいます。これによって空気が通りにくくなり、喘鳴や息苦しさなど、喘息のさまざまな症状が起こります。

免疫応答の種類

免疫応答はその特徴・メカニズムによって、1型〜3型の3つのタイプに分けられます。喘息では主に2型免疫応答(2型炎症)が関わっていると考えられています。2型炎症は、喘息のほか、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎などにも関係していると考えられています。

免疫応答の種類

免疫応答はその特徴・メカニズムによって、1型〜3型の3つのタイプに分けられます。喘息では主に2型免疫応答(2型炎症)が関わっていると考えられています。2型炎症は、喘息のほか、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎などにも関係していると考えられています。

2型炎症とは、Th2細胞と ILC2とよばれる細胞が中心となって起こる炎症です。さまざまな刺激によってこれらの細胞が活性化すると、インターロイキン(IL)-4、IL-5、IL-13 とよばれる物質が放出され、これらの物質が直接的・間接的に気管支に作用することによって炎症が起こります。

喘息発作が起こる原因

喘息の発作は、風邪、運動、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)、たばこ、気温や気圧の変化など、さまざまな刺激が原因となって起こります。こうした刺激をできるだけ避けることが、発作の予防につながります。

ぜんそく患者さんのための生活習慣はこちら

喘息の重症度

喘息の重症度は、喘息症状の頻度や強さ、呼吸機能の検査の数値などによって、「軽症間欠型」、「軽症持続型」、「中等症持続型」、「重症持続型」の4つに分類されます。週1回以上、日常生活や睡眠が妨げられている場合や夜間に症状が出る場合は、「中等症持続型」または「重症持続型」です。

非アトピー型が多い

小児ぜん息では9割以上にアレルギーの関与が認められますが(アトピー型ぜん息)、成人ぜん息では、アレルゲンを発見できるのは6割程度。残りの4割はアレルゲンを発見できない「非アトピー型ぜん息」です。

成人になってから初めて発症するケースが多い

小児ぜん息の持ち越しや、小児ぜん息がいったん治癒または寛解(長期間、無症状で無治療の状態)した後、大人になって再び発症することもありますが、小児期にぜん息がなかった方でも、大人になってから(とくに中年以降)発症することもあります。

なかなかよくならない

ぜん息は、高血圧症や糖尿病と同じように慢性疾患(長期にわたって付き合っていく必要がある病気)です。とくに成人ぜん息は、非アトピー型が多いことやぜん息悪化の要因が小児よりも多いため、ほぼ治らないといわれています。また、気管支の「リモデリング」が起こりやすいことも大きな要因です。

リモデリング

ぜん息治療の中断や放置などで炎症が長期に続くことで気道の線維化が進んで硬くなり、気道がせまい状態のまま、もとに戻らなくなること。治療しても治りにくくなったり、重症化を招いたりする要因です。

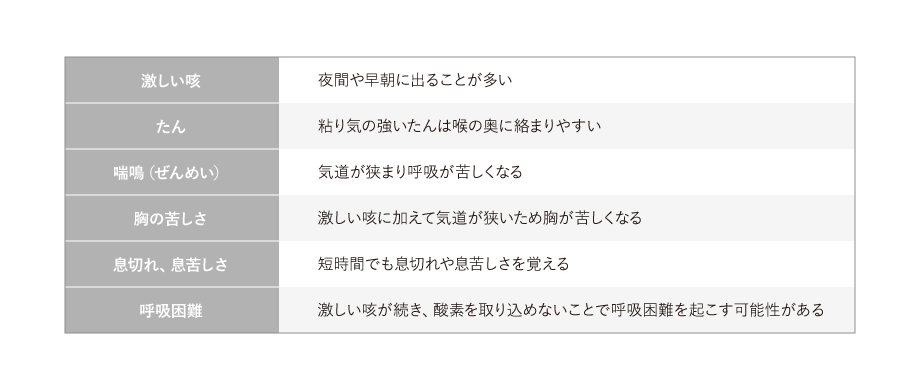

喘息の主な症状

喘息の発作が起こると、以下のような症状が現れます。

激しい咳

息をつく間もないほどの激しい咳が続き、症状がひどい場合、呼吸困難をともなうこともあります。

咳は就寝中の夜間や早朝に出ることが多く、逆に昼間は発作が起こりにくい傾向にあります。また、時間帯だけでなく季節によっても発作の頻度に違いが出ます。

特に朝晩の寒暖差が大きい春先や秋口といった季節の変わり目は、喘息の発作が起こりやすいといわれています。

たん

咳とともに、無色で粘り気のあるたんが出始めます。

粘り気の強いたんは喉の奥に絡まりやすく、不快な状態が続く可能性があります。

喘鳴(ぜんめい)

喘鳴とは、呼吸をするたびに喉からゼーゼー、ヒューヒューという音が鳴る状態のことです。

炎症によって気道が狭くなっているときに起こる症状で、喘息の場合は息を吐くときに音が鳴るケースが多いようです。

気道が狭い=呼吸が苦しくなっている証拠ですので、酸素投与などで症状を落ち着かせる必要があります。

胸の苦しさ

喘息の発作が起こると、激しい咳が出るのに加えて、気道が狭くなっているため、胸苦しさを感じます。

息切れ、息苦しさ

気道に炎症が起こっている状態で身体を動かすと、短時間でも息切れや息苦しさを覚えることがあります。

以前まで何ともなかった行動で息切れ、息苦しさを感じるようになったら、喘息の発作が起きている可能性があります。

呼吸困難

激しい咳が続くと、うまく酸素を取り込めず、呼吸困難を起こすことがあります。

症状が落ち着かない場合は救急外来を受診し、然るべき処置を受ける必要があります。

なお、呼吸が減弱しているときや、血中の酸素濃度が低下して唇や指先が青白くなるチアノーゼがみられる場合は、直ちに救急車を呼びましょう。

喘息が起こる原因

喘息が起こる原因は、アレルギーによるアトピー型と、それ以外による非アトピー型の2種類に分類されます。

アレルギーによる喘息(アトピー型)

カビやダニの死骸、ペットの毛などのアレルゲンによって起こる喘息です。

何がアレルゲンとなるかは人によって異なりますが、少々の刺激でも激しい咳などの発作が起こることがあります。

特に現代日本の住宅は気密性が高いぶん、湿気がこもりやすい傾向にあるため、ハウスダストによるアトピー型の喘息が増えてきています。

ウイルス感染(非アトピー型)

風邪やインフルエンザといった呼吸器系の感染症は、しばしば気道に炎症を起こすため、喘息を悪化させる原因となります。

また、人によっては解熱鎮痛薬の一種であるアスピリンによって喘息を引き起こすこともあります。

喫煙(非アトピー型)

タバコの煙に含まれるニコチンなどの有害物質には、気道の炎症を悪化させる原因となることがあります。

自分が喫煙していなくても、他の人のタバコの煙を吸う受動喫煙でも、喘息に悪影響を及ぼすおそれがあるので要注意です。

肥満(非アトピー型)

肥満によって気道が狭くなると、喘息の症状が悪化する原因になると言われています。

また、脂肪細胞から分泌される物質が喘息の発作を誘発する原因になるという説もあります。

ストレス(非アトピー型)

慢性的にストレスを感じていると、自律神経が乱れ、気道を収縮させることがあります。

また、ストレスによって免疫力が低下すると、風邪などの感染症にかかりやすくなるため、間接的に喘息の原因になる場合もあります。